絵葉書I-L

フランスの諺の絵葉書 2 (I~L)

諺を描いた絵葉書をアルファベット順にいくつか取り上げてみます。

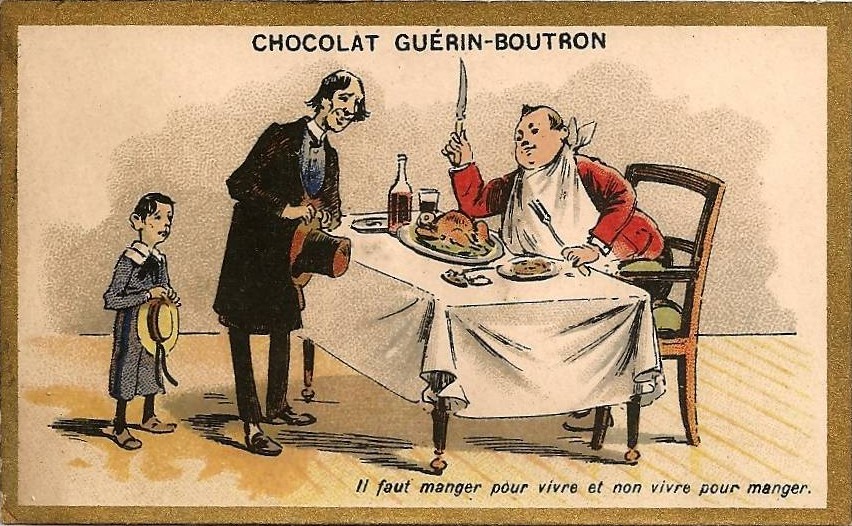

Il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger.

帽子を取って挨拶にきた人に、

- 「おい君、よく聞きなさい、人は『生きるために食べるべきなのであって、食べるために生きるべきなのではない』のだぞ」

とお説教をしているようですが、まったく説得力がありせん。

- チョコレートメーカー、ゲラン=ブトロン社の「クロモ」。

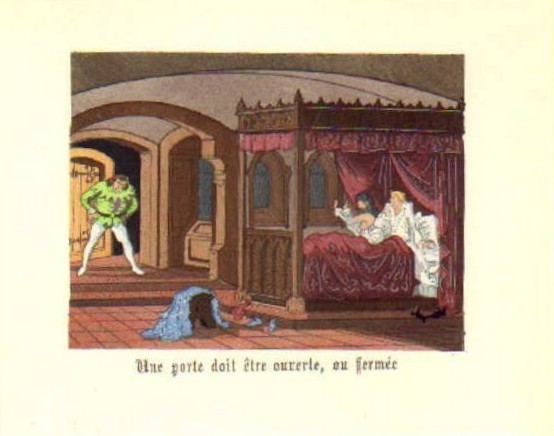

Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée.

この葉書は、わざと昔風の感じを出そうとしたシリーズの一枚で、下に古い活字で Une porte doit être ouverte ou fermée. と書かれています(意味は同じ)。

ドアを開け、浮気の現場に踏み込んだ様子を描いているようです。

女はベットの中で両手を上げて「待って。」と言っているようですが、踏み込んできた男は「(私を取るかその男を取るか)どちらか、はっきりしろ」と言っているようです。

Il faut rendre à César ce qui est à César.

「何でも本来の持ち主に返す必要がある」という意味です。

次の絵葉書には、この諺は記載されていませんが、実は「Il faut rendre à César...」という題をつけて販売されていました。

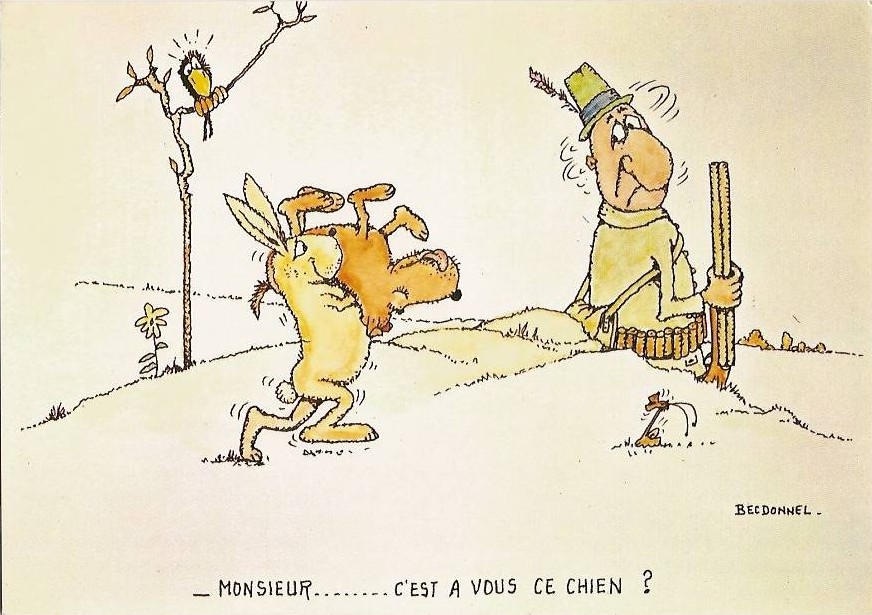

- Monsieur... c'est à vous, ce chien ?

「あのう... あなたのものですか、この犬?」

「à vous」の「à」は「ce qui est à César」の「à」と同様、「所有・所属」を表します。「ce chien」は文末に遊離しています。

どうやら、ウサギを狙って撃ったつもりが、自分の猟犬を撃ってしまったようです。

親切にもウサギが犬を返しにきてくれています。

この文脈では、猟師=「カエサル(皇帝)」です。

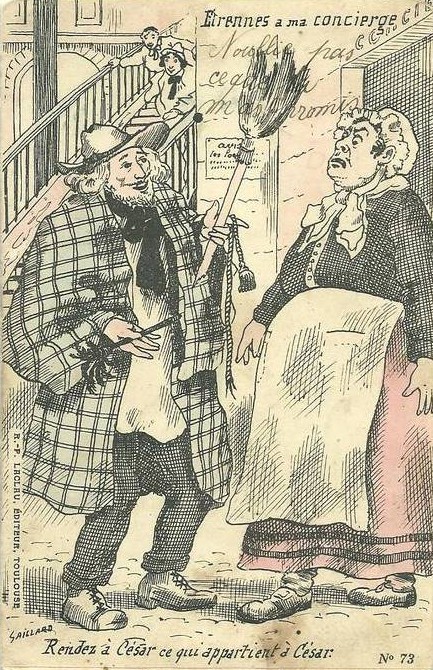

次の絵葉書は 1904 年に投函された古いものですが、右上に Étrennes à ma concierge (私の管理人へのご祝儀)と書かれています。

concierge (管理人)は男のことも女のこともありますが、ここでは前に「ma」がついているのでわかるように、女の管理人です。

étrennes とは、「お年玉」を意味することもありますが、ここでは年末にアパルトマン(アパート)の住人が管理人に贈るご祝儀・心づけのことです。

左の男の人が右の管理人のおばさんに、ほうき、はたき、紐をプレゼントしています。

もともと管理人の主な仕事は、伝統的には「ほうき」や「はたき」を使って掃除をすることと、住人が出入りするときに「紐」を引っぱってドアを開閉することでした。

管理人のおばさんは、もっといいものを期待していたらしく不満そうで、「こんなものを!」とでも言いたげです。

しかし、こうした道具は、管理人が持つべき仕事道具なので、「『カエサルのものはカエサルに』って言うじゃないか」と言って、冗談まじりに男の住人は手渡しているようです。

葉書の下には Rendez à César ce qui appartient à César. (カエサルのものはカエサルに返しなさい)と書かれています。

管理人のおばさん=「カエサル(皇帝)」です。

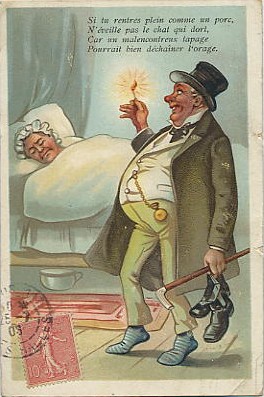

Il ne faut pas réveiller le chat qui dort.

夜遅く、酔っぱらって帰宅した男が、明るくなりすぎないようにマッチをともし、音を立てないように靴を脱いでそっと歩いています。

葉書の右上には次のように書かれています。

- たらふく飲み食いして帰宅したら、

眠っている猫を起こしてはらない。

折あしく騒いでしまうと、

嵐の引き金を引くことになりかねないから。

妻を起こすとガミガミ言われて、せっかくのいい気分が台なしになりかねない、ということのようです。

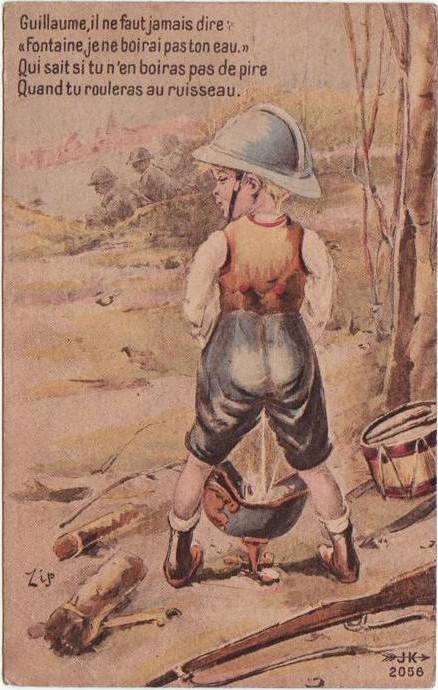

Il ne faut jamais dire : « fontaine je ne boirai pas de ton eau. »

次の絵葉書では、子供が立ち小便をしています。もともと、fontaine は「泉」のほかに「噴水」という意味もあり、ヨーロッパの噴水には小便小僧の像が立っていることも多いので、こうした連想を呼びやすい諺ではあます。

絵葉書の左上には次のように書かれています。

- ギヨームよ、「絶対に言ってはならない、

『泉よ、私はおまえの水は飲まないぞ』とは」。

おまえが小川で転げまわるとき、

水よりもっとひどいものを飲まないとも限らないんだからな。

「Qui sait si...」は直訳すると「...かどうか、誰が知ろうか」。「en」は中性代名詞で「後ろに形容詞が残る場合」に該当します。全体として、「大それた口をきいていると、あとで僕の小便を飲むことになるぞ」というような意味。

ギヨーム(Guillaume)とは、第一次世界大戦でフランスの敵国だったドイツの皇帝ヴィルヘルム 2 世のことです(ドイツ語の Wilhelm はフランス語の Guillaume に相当)。

よく見ると、子供は逆さにしたヘルメットの中に小便をしています。この先が尖ったヘルメットは、当時のドイツ軍のものです。子供がかぶっている、中央が筋のように盛り上がったヘルメットはフランス軍のものです。

第一次世界大戦中は、このようにヴィルヘルム 2 世を揶揄・嘲笑する絵葉書がさかんに作られました。

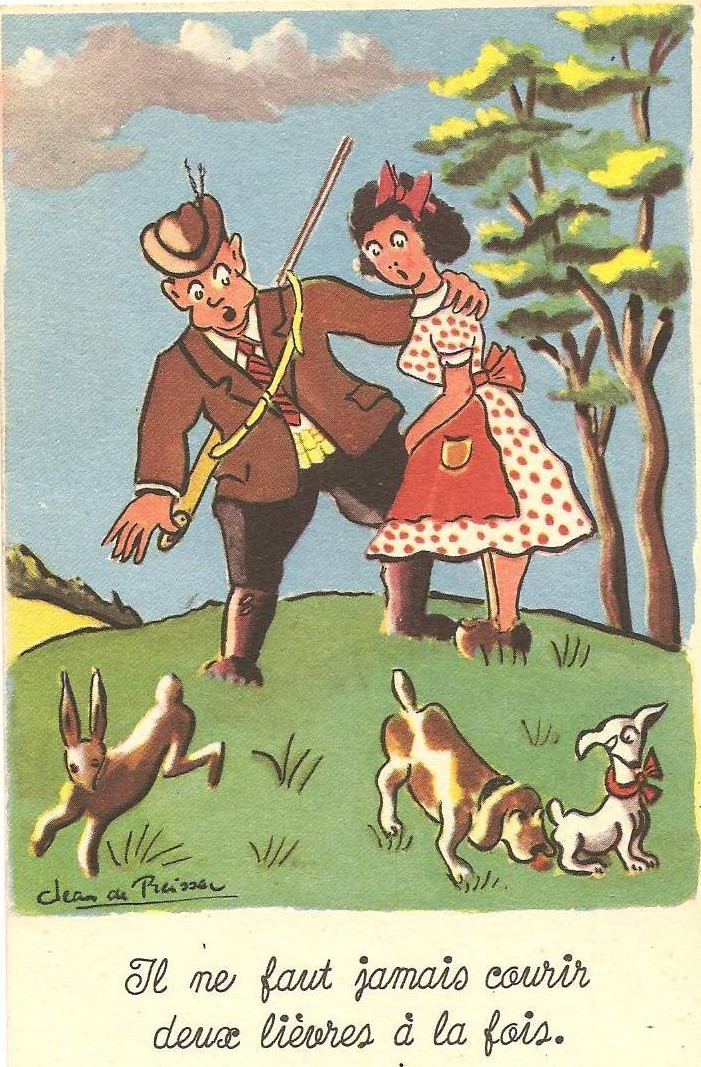

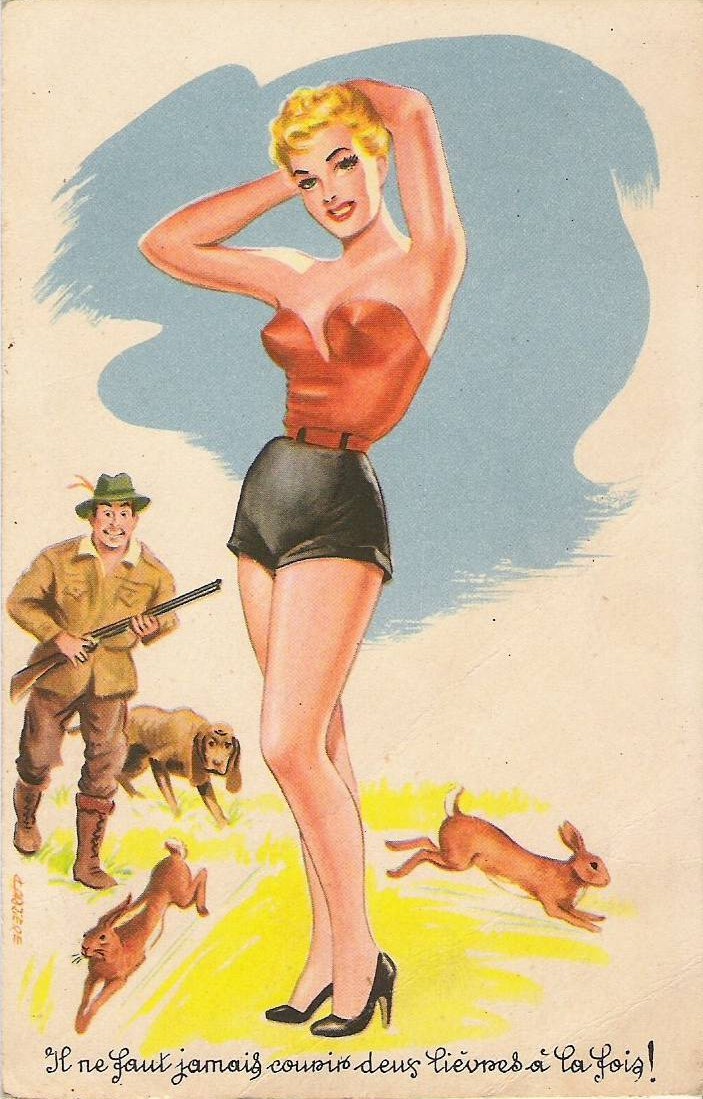

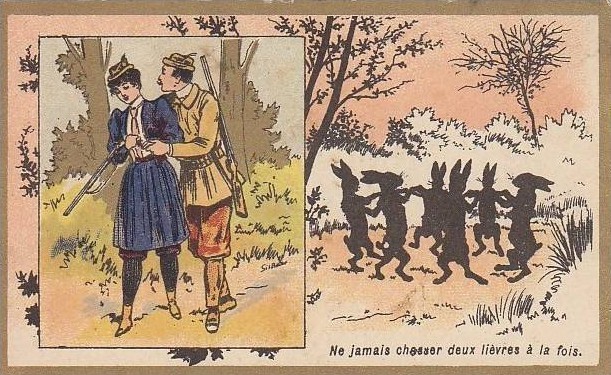

Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois.

次の絵葉書には、うさぎは一匹しか描かれていません。なぜでしょうか。

右下では、うさぎを追うべき猟犬が、他の犬(雌犬)に近寄っています。

もともと、このフランス語の諺の「(狩の対象となる)うさぎ」には、「(追いかけまわす対象としての)女」というイメージがあります。

この絵葉書では、この諺は「うさぎと女の両方を追いかけてはならない」という意味に解釈されているようです。

このことは、もちろん飼い主の男にも当てはまります。

女にうつつを抜かしていては、狩はできません。

次の絵葉書でも、

猟師が女性に見とれて、うさぎを逃がしています。

子供向けの「クロモ」でも...

うさぎ達が踊っています。

ちなみに、フランス語で「狩をする」を意味する chasser という動詞は「(女の尻を)追いかけまわす」という意味もあり、また「猟師」を意味する chasseur は「女たらし」という意味もあります。

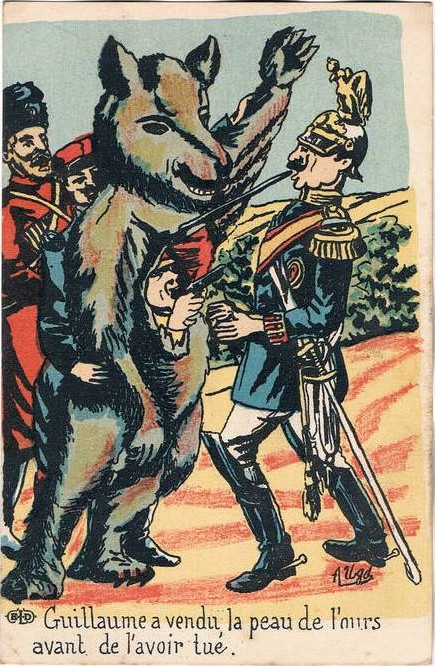

Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

次のように書かれています。

- Guillaume a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

ギヨームは殺す前に熊の皮を売った。

ギヨームとは、第一次世界大戦を仕掛けたドイツのヴィルヘルム 2 世のこと。

熊のすぐ後ろで赤い帽子をかぶっているのはフランス兵です。その後ろにいるのはロシア兵でしょうか。

ギヨーム(ヴィルヘルム 2 世)の「とらぬ狸の皮算用」を皮肉った絵葉書です。

Il n'y a pas de fumée sans feu.

絵葉書の左上に、短い単語を表わす絵が並んでおり、左上から順に、

「島」はフランス語で île (イル)。

「鳥の巣」は nid (ニ)。

A は(同じ発音の単語がないので)そのまま。

「足跡」は pas (パ)。

数字の 2 は deux (ドゥ)で de とほぼ同じ発音。

「酒樽」は fût (フュ)。

昔パン生地をこねるのに使われた「パン櫃(ひつ)」は maie (メ)。

数字の 100 は cent (サン)で前置詞 sans と同じ発音。

「火」は feu 。

つなげて読むと、諺と同じ発音になります。

こういう絵文字を使った言葉遊びのことを rébus(レビュ、判じ絵)といいます。

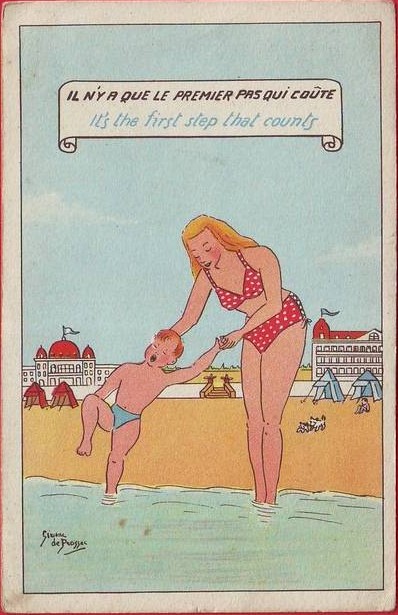

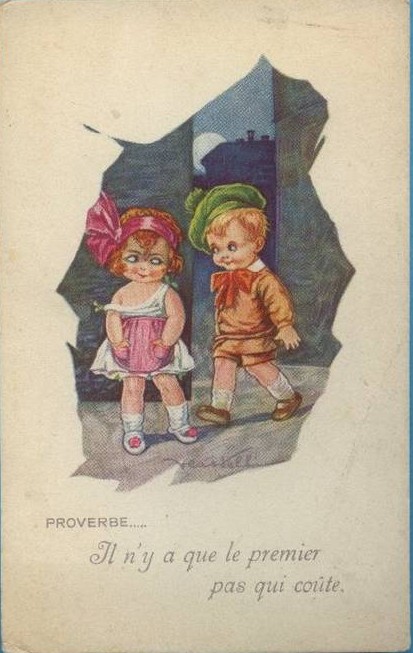

Il n'y a que le premier pas qui coûte.

怖い水の中に入るのも、勇気がいるのは最初の一歩だけです。

女の子に告白するのも、勇気がいるのは最初の一歩だけです。

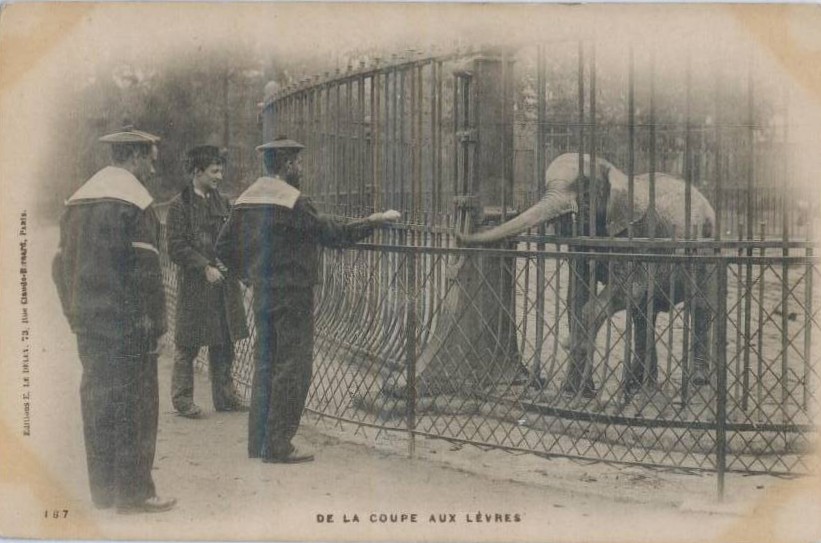

Il y a loin de la coupe aux lèvres.

次の絵葉書では、動物園の檻(おり)の中の象が鼻を伸ばし、食べ物を受け取ろうとしていますが、もう少しのところで届きません。

葉書の下には「de la coupe aux lèvres」(盃から唇まで)と書かれています。「あと一歩のところ」という意味です。

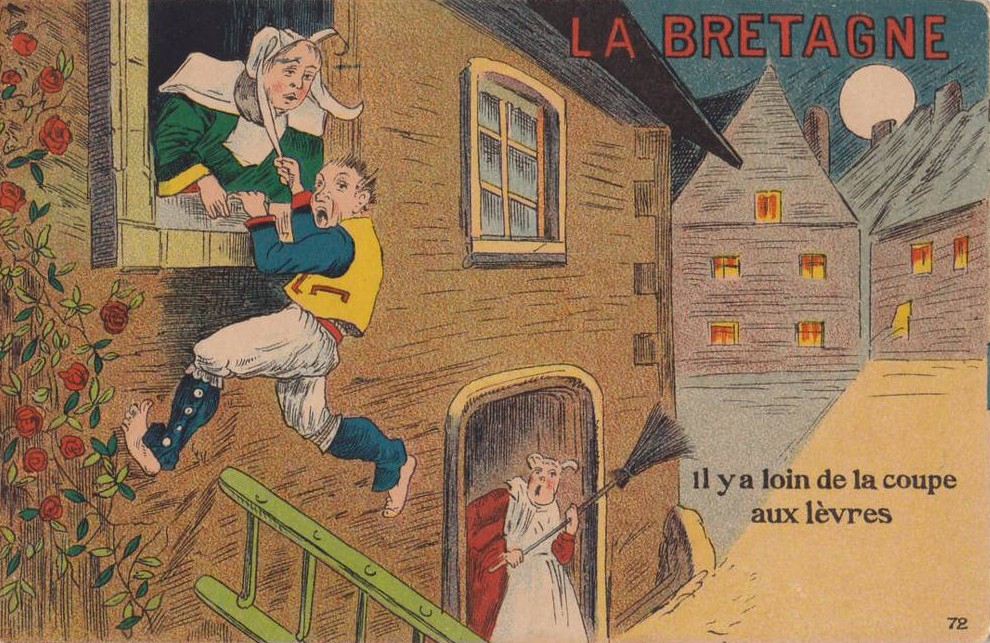

次の絵葉書では、アパート(アパルトマン)の恋人の部屋に忍び込もうとしたようです。

あと一歩のところで、管理人のおばさんに見つかってしまったようです。

- 女の人がかぶっている白い帽子は、ブルターニュ地方の民族衣装のようです。

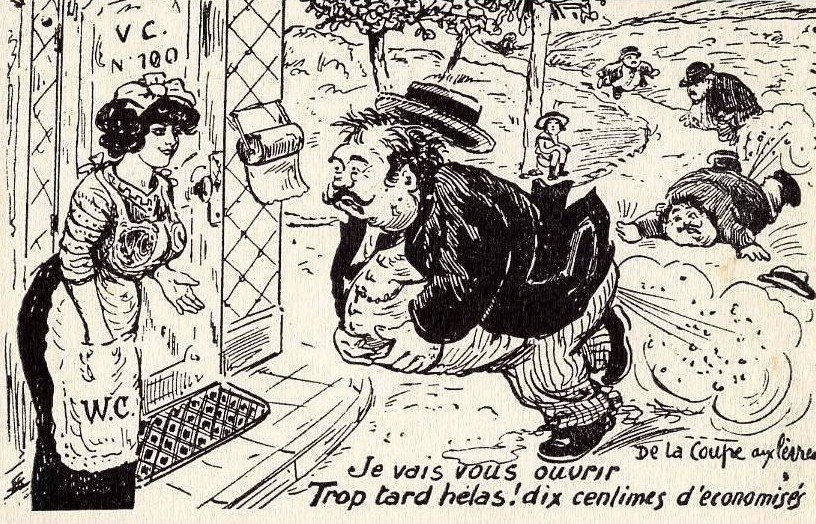

次の絵葉書では、左側に有料トイレが描かれており、管理人の女の人が立っています。

はち切れそうなおなかを抱えて、男の人が走ってきています。

- Je vais vous ouvrir.

Trop tard hélas ! dix centimes d'économisés.

「ドアをお開けしますよ」

「ああ、遅すぎた! 10サンチーム節約してしまったよ」

あと一歩のところで間に合わず、漏らしてしまったようです。

そのぶん、トイレ代は浮きました。

その右上に小さく書かれている「de la coupe aux lèvres」(盃から唇まで)は、「あと一歩のところ」という意味です。

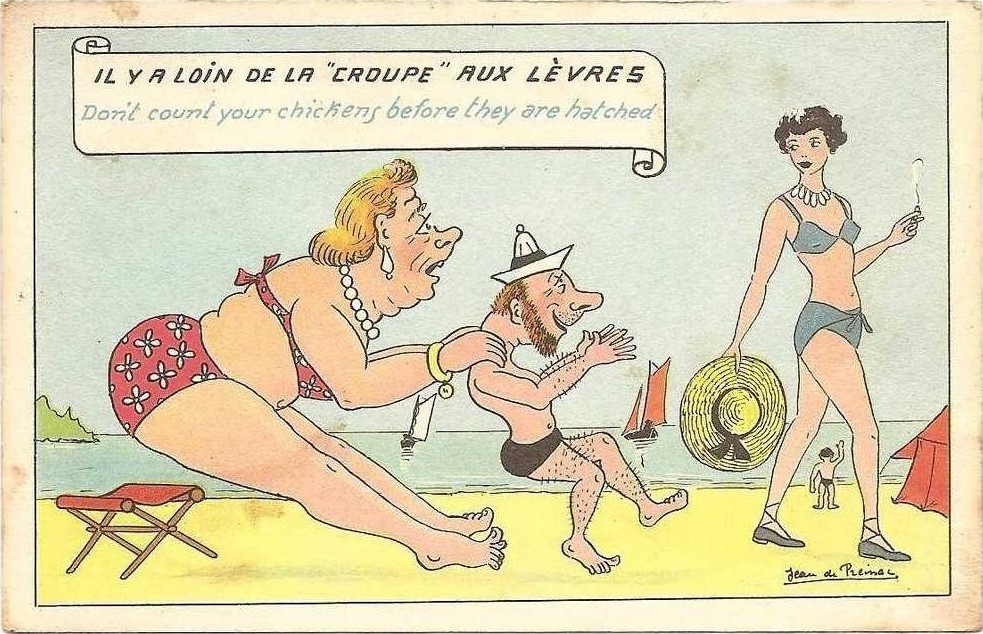

次の絵葉書には、この諺をもじって Il y a loin de la “croupe” aux lèvres. と書かれています。

「croupe」は「(馬などの)臀部(でんぶ)」という意味ですが、話し言葉では「(女の)尻」という意味もあります。

きれいな女の人についていきそうになったところを、それこそ「馬のような尻をした女房に引き止められ、なかなか望みどおりにはいかない」という意味のようです。

フランス語の下には、相当する英語の諺がブルーの字で書かれています。

- Don't count your chickens before they are hatched.

卵がかえる前にひよこを数えるな。

これは「獲らぬ狸(たぬき)の皮算用」のような意味なので、フランス語の諺はこれに似ていると考えられていることがわかります。

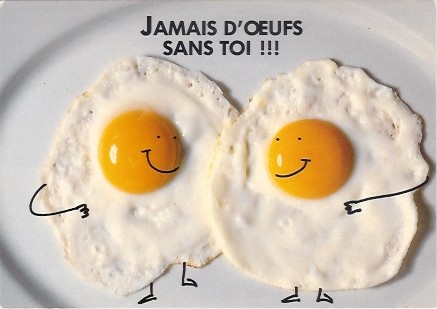

Jamais deux sans trois.

「二度あることは三度ある」という意味の諺です。

trois (三)から r を抜かすと「トワ」となり、 toi (君)と同じ発音になります。これを使ったのが次の言葉遊びです。

- Jamais deux sans toi.

君なくして絶対に二(人)ということはない。

この言葉遊びは非常によく知られているため、さらにこれをもじった次のような絵葉書まで作られています。

- Jamais d'œufs sans toi.

これは、 œuf (卵)の複数形の前に前置詞 de がついた d'œufs が deux とまったく同じ発音になることから思いつかれた駄洒落です。

- フランス語の œuf (卵)は、単数形だと末尾の f も読みます。しかし複数形になると、綴りは単に s がつくだけですが、発音は非常に不規則で、f は読まなくなります。

ここまでくると、訳すのはナンセンスですが、直訳すると、

- 君なくして絶対に卵はない。

あるいは、駄洒落らしく、次のように訳しましょうか。

- 黄身なくして絶対に卵はない。

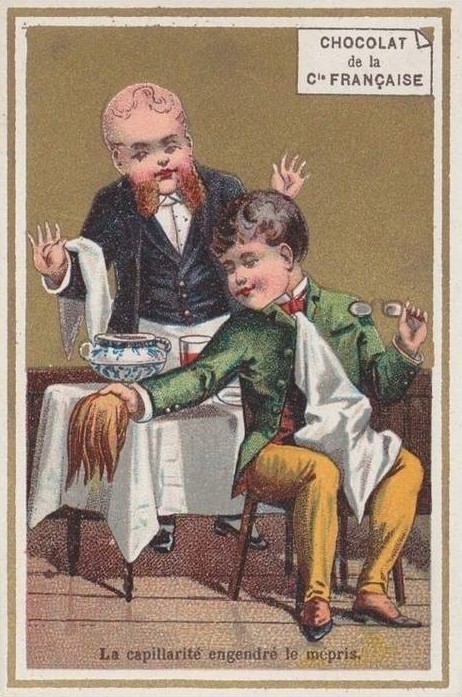

La familiarité engendre le mépris.

日本の「親しき仲にも礼儀あり」に近い諺です。

この「クロモ」では、上の諺をもじって次のように書かれています。

- La capillarité engendre le mépris.

「capillarité」とは、もともと「頭髪」を意味するラテン語 capillus からできた言葉で、「髪の毛のように細い状態」または「毛細管現象」を意味します(毛細管とは、化学の実験などで使われる髪の毛のように細い主にガラス製の管のことです)。

ただし、ここでは元の諺の familiarité の発音に似せるために、わざとこの難しい単語を使っているだけで、絵を見ると実際には「カツラ」の意味だとわかります。

(本当は「capillarité」に「カツラ」という意味はありません)。

カツラをむしり取られて驚いているウェイターをよそに、客が「なんだ、カツラぢゃないか」と言っているようです。

つまり、「カツラは軽蔑を生む」という意味です。

駄洒落にしては、だいぶ手がこんでいます。

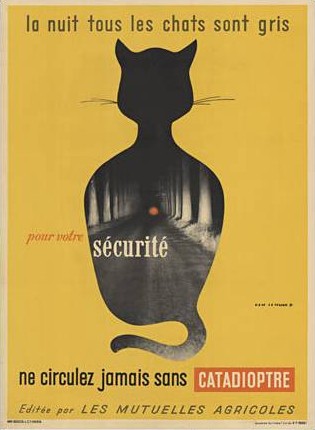

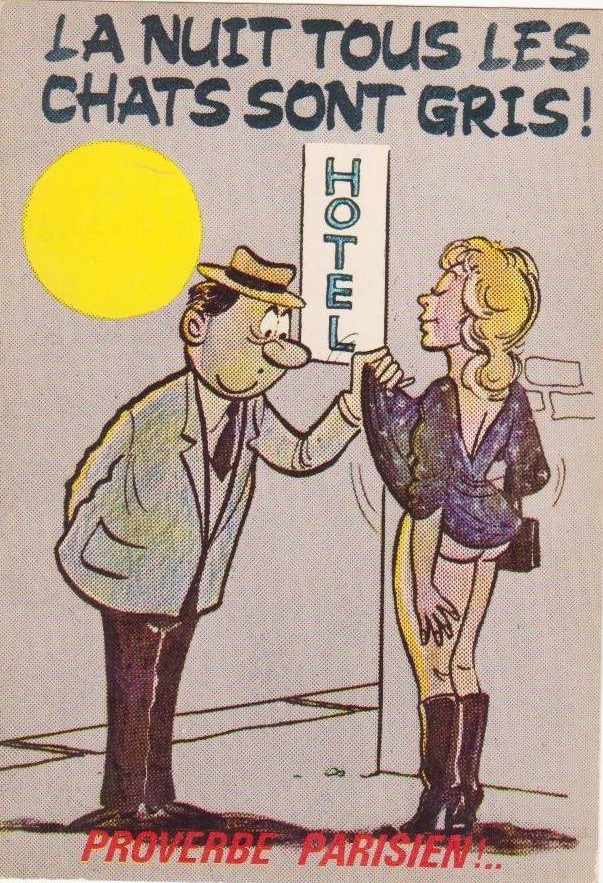

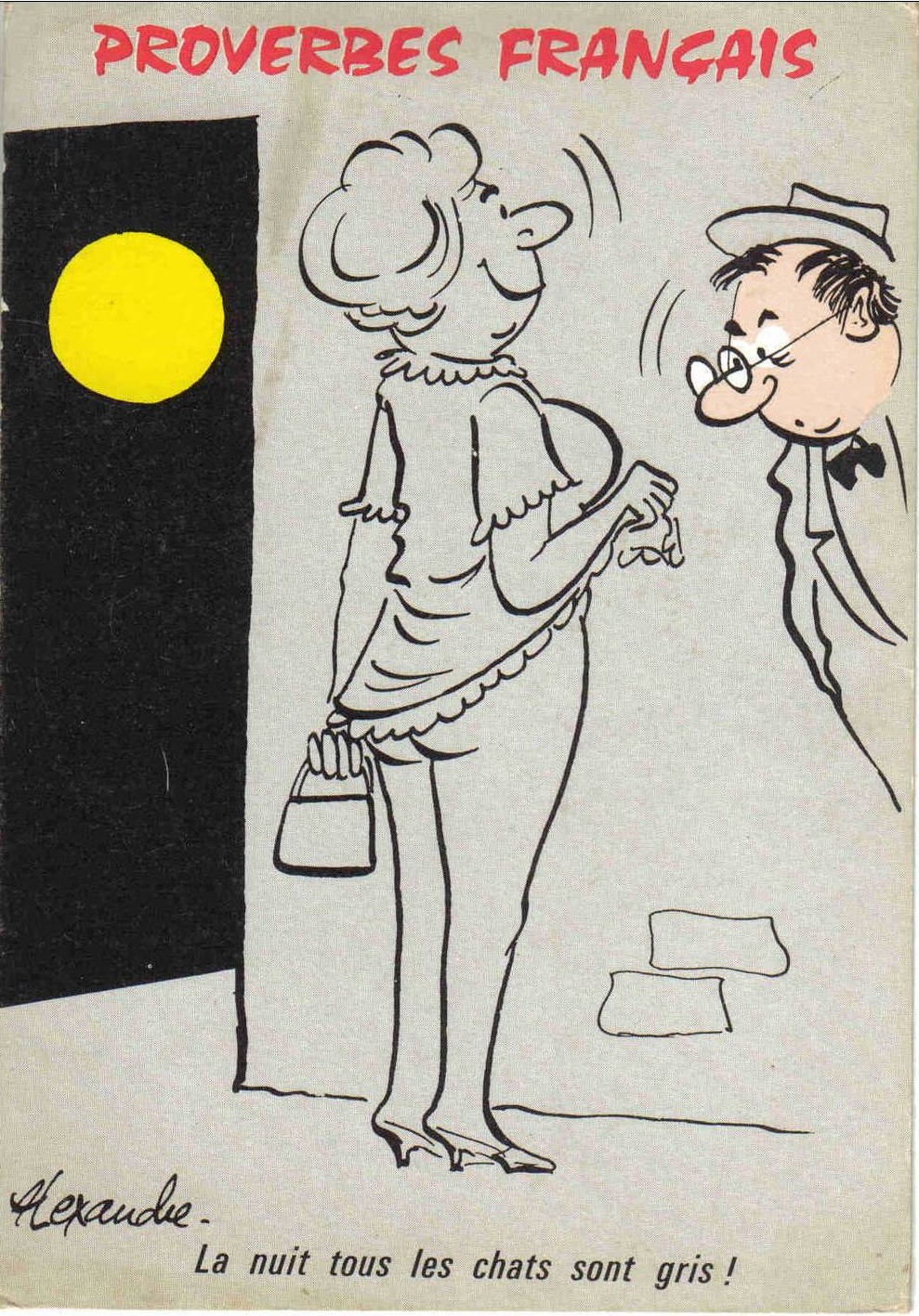

La nuit, tous les chats sont gris.

まず、言葉どおりの光景から。

次の絵では、「夜道では物の判別がつかなくる」という模範的な意味で、この諺が使われています(ただし絵葉書ではなく、もっと小さなカードです)。

「pour votre sécurité」(あなたの安全のため)、「ne circlez jamais sans catadioptre」(リフレクターをつけずには絶対に走行しないでください)と書かれています。リフレクター(catadioptre)とは、自転車のペダルの後ろなどについている、ライトが当たると光を反射するギザギザの赤色などのプラスチック製の装置です。

一番下に「農業共済組合」とあるので、この場合は自転車ではなく、農耕機械の後部に取り付けてください、と言っているようです。

トラクターなどが畑の近くの道でゆっくり走っていると、普通の車に追突される危険があるからです。

次の絵葉書では、中年男が売春婦を品定めしているようです。

この「夜にはすべての猫が灰色だ」という諺には、昔から「暗闇の中ではどんな女を抱いても同じだ」という、いわば裏の意味が存在します。これは「猫」には「女性性器」という意味もあるからです。

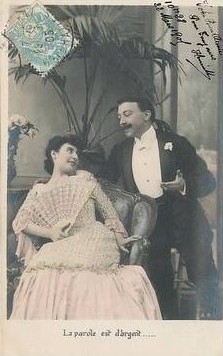

La parole est d'argent et le silence est d'or.

次は 2 枚セットの絵葉書です。

La parole est d'argent... (雄弁は銀...)と書かれています。

雄弁に愛を物語るのも、それは素晴らしいことです。

...Mais le silence est d'or. (...しかし沈黙は金)と書かれています。

いくら言葉を尽くして「愛している」と言うよりも、黙ってキスしたほうがいい、というわけです。

次の絵葉書では、負傷した兵士が包帯を巻かれ、話すこともできません。

愛していれば、話せなくても全然かまわない、ということのようです。

20世紀初頭のXavier Sager (クサヴィエ・サジェ)というイラストレーターの絵です。あでやかな女性を描いて人気があります。

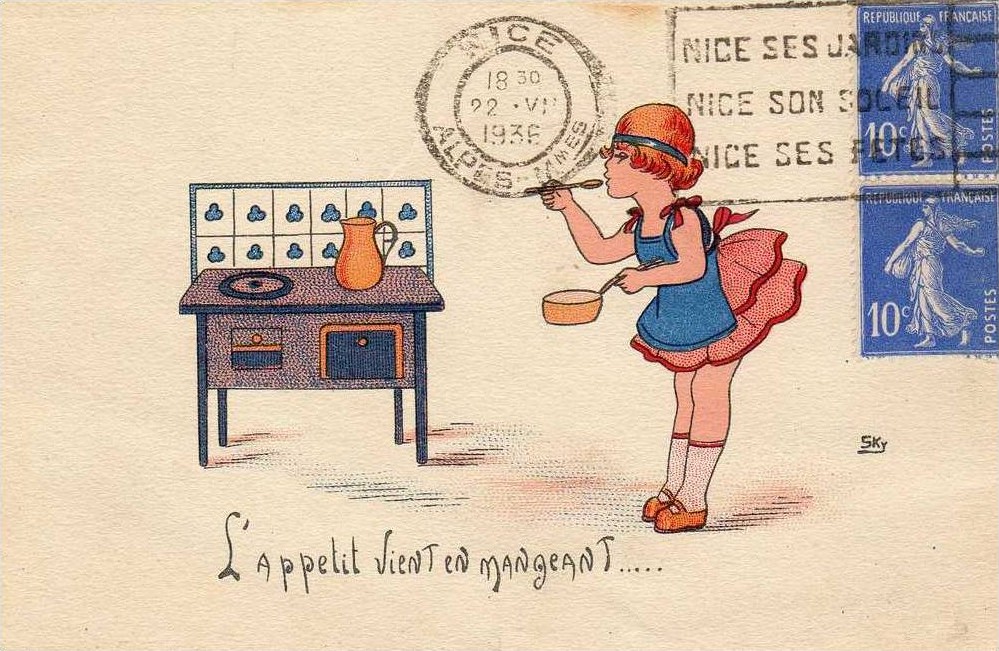

L'appétit vient en mangeant.

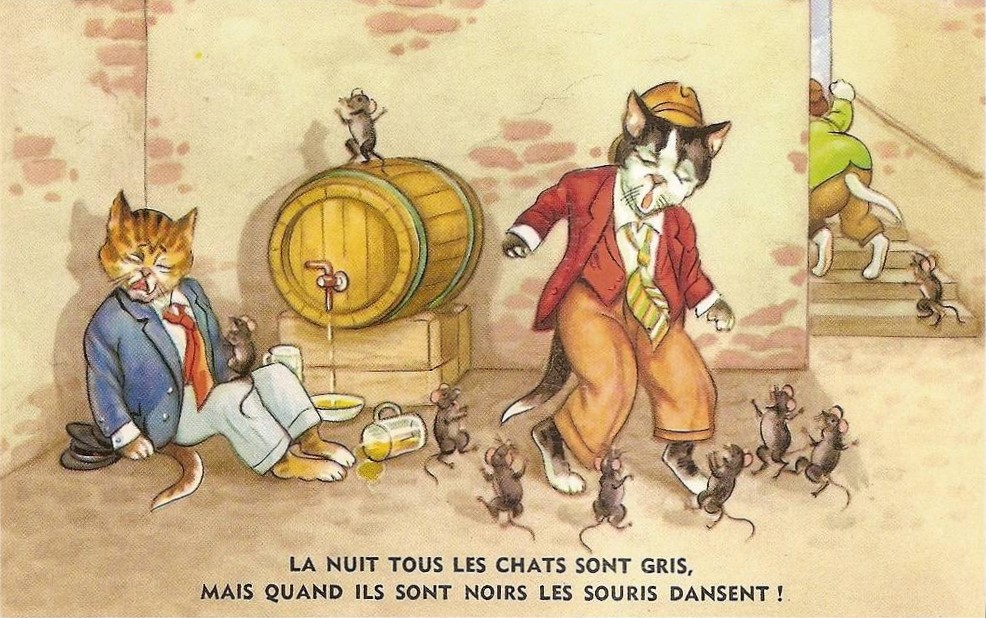

Le chat parti, les souris dansent.

親または使用人がいない隙に、好き勝手に飲み食いしています。

次の絵葉書は、次の二つの諺を組み合わせ、ひねりを加えています。

葉書の下には次のように書かれています。

- La nuit tous les chats sont gris,

mais quand ils sont noirs les souris dansent !

直訳すると、

- 夜にはすべての猫が灰色だが、

黒色になったときには、鼠たちが踊る。

しかし、これでは意味がよくわかりません。

実は、「gris」は「灰色の」のほかに「ほろ酔いの」という意味もあります。

また「noir」は「黒色の」のほかに「(へべれけに)酔っ払った」という意味もあります。

これを踏まえると、次のようになります。

- 夜にはすべての猫が灰色だ(ほろ酔いだ)が、

へべれけに酔っ払ったときには、鼠たちが踊る。

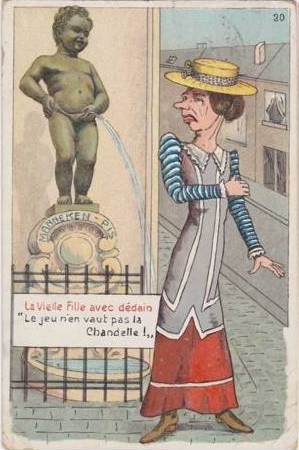

Le jeu n'en vaut pas la chandelle.

「労力が多い割には得られるものが少なく、割に合わない」、「やるだけ損」、「労力の無駄だ」というような意味です。

次の絵葉書はベルギーのものです。

- ちなみに、小便小僧の像はフランス語で Manneken-Pis (マヌケンヌ ピス)と呼ばれ、ベルギーの首都ブリュッセルが発祥の地とされています。

女の人は、「まあ! はしたない!」と憤慨しているようです。

左側に赤い字で次のように書かれています。

- Vieille Fille avec dédain

軽蔑したオールドミス

潔癖症らしい感じが出ています。

人間ではなく石像なのだから、石像に向かって文句を言ったってしょうがない、憤慨したり軽蔑したりするだけ「労力の無駄だ」、という意味のようです。

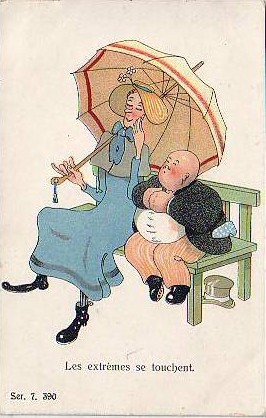

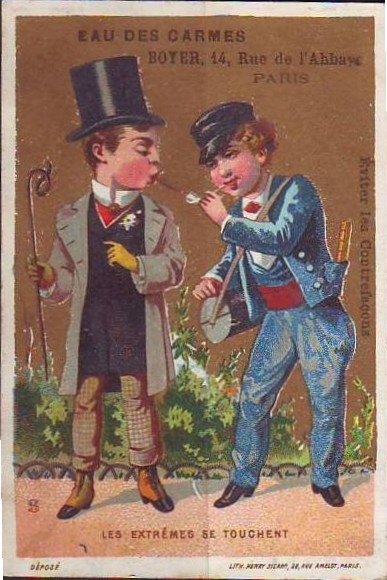

Les extrêmes se touchent.

普通は比喩的に「両極端のものは似通う」という意味で使われますが、絵にする場合は「両極端は触れ合う」という文字どおりの意味で描かれることが多いようです。

極端に細長い人と、極端に丸っこい人が、肘を触れ合って座っています。

同じような発想で、次の絵葉書ではイギリス人と日本人が描かれています。

葉書の右上に次のように書かれています。

- L'ANGLAIS et le JAPONAIS ou les deux extrêmes se touchent

イギリス人と日本人、すなわち両極端が触れ合う

「ou」は「または」ではなく、「つまり、すなわち」という意味。

当時はイギリス人は背が高く、日本人は背が低いとイメージされていたようです。

仲が良さそうにしている背景には、1902年に締結された日英同盟があります。

次の絵葉書では、火をもらうためにタバコの先をくっつけています。

タバコの両端が触れ合っています。

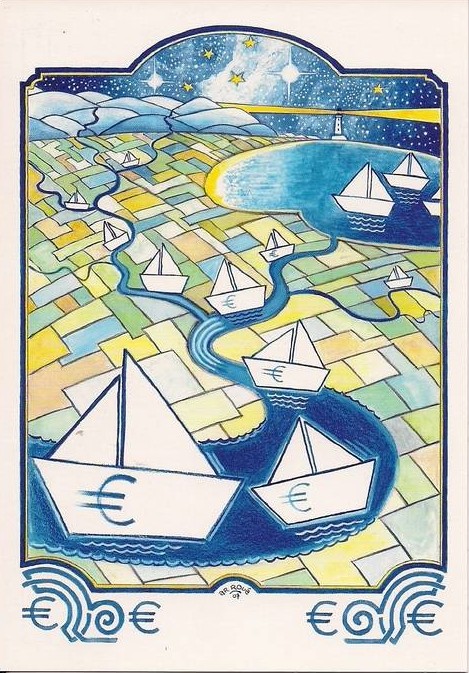

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

「塵も積もれば山となる」という意味ですが、特に「小銭も集まれば大金になる」という意味で使われます。

船に「ユーロ」のマークがついています。

文字通りの意味と比喩的な意味が見事に表現されています。

- この絵葉書は、2007年6月9~10日にフランス中西部ヴィエンヌ県モンモリヨンで諺をテーマとして開催された第4回「画像・文章展示会」(Salon de l'Image et de l'Ecrit)で販売された、現代の有名無名のイラストレーターが描いた64枚の諺絵葉書シリーズ(千部限定)のうちの一枚。

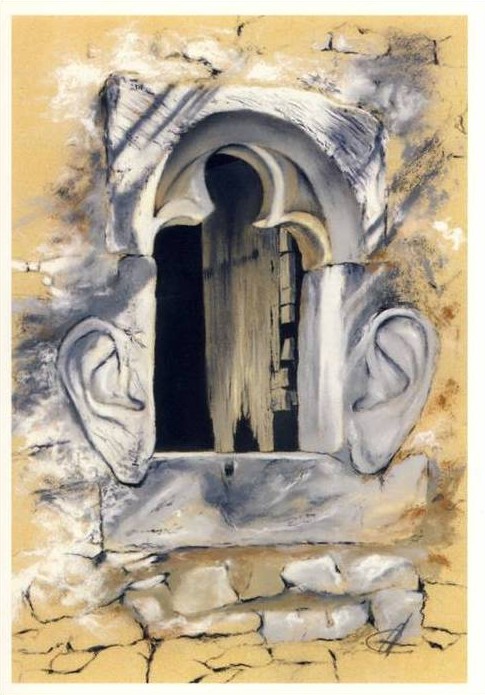

Les murs ont des oreilles.

フランスでも有名な諺なので、この絵を見れば「ああ、あの諺か」とわかります。

- これも上と同様、第4回「画像・文章展示会」で現代のイラストレーターが描いた64枚の諺絵葉書シリーズのうちの一枚。

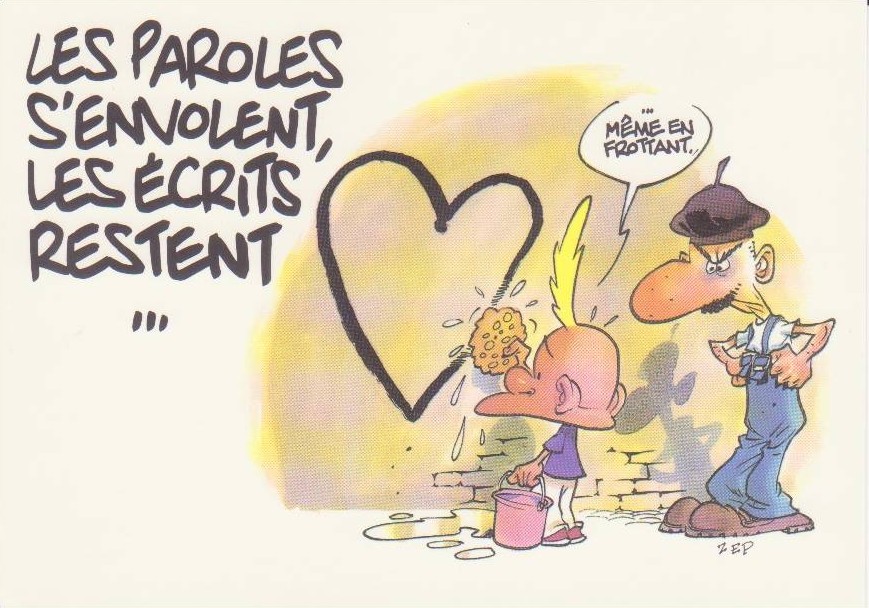

Les paroles s'envolent, les écrits restent.

次の絵葉書では、壁に落書きして叱られ、「自分で消しなさい」と怒られているようです。

スポンジを持った子供は、次のようにつぶやいています。

- même en frottant...

たとえこすっても...

こすっても、落書きの跡は消えません。

この諺は、「言葉と違って、書かれたものは残るから、あとで後悔しないよう、書く場合は慎重に」という意味で使われることが多いようですが、この子供も、書いたことを「後悔」しているようです。

L'exception confirme la règle.

次の絵葉書は、メルセデス・ベンツが販促用に作った、諺の単語の一部だけを車の写真に置き換えたシリーズの中の一枚です。

exception(例外)という単語が車の写真に置き換わっています。

ベンツに限らず、自動車のキャッチコピーでは exceptionel(例外的な、他に類を見ない、比類ない)という言葉が好んで使われます。

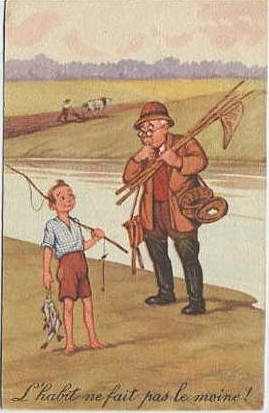

L'habit ne fait pas le moine.

まずは、文字通りの意味から。

左の子供が聖職者(枢機卿)の格好をしています。

次の絵葉書では、比喩的な意味で使われています。

専門の釣りの道具を持った大人が一匹も釣れなかったのに、竿を持っただけの子供はたくさん魚を手にしています。

いくら身なり格好だけを整えてもだめだ、というわけです。

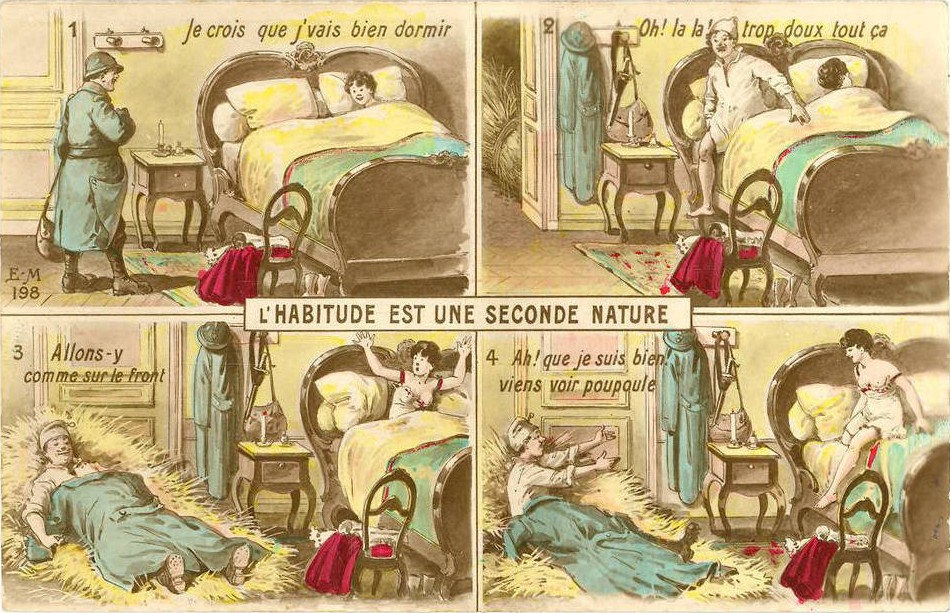

L'habitude est une seconde nature.

次の絵葉書は、第一次大戦時に多数作られたもので、前線から一時的に帰還が許された兵士とその妻の様子を描いたストーリーになっています。

- 1. 「よく眠れそうだな」

- 2. 「おやおや、柔らかすぎるな、これは」

- 3. 「さあ、前線でしているようにしよう」

- 4. 「ああ、何と気持ちがいいのだろう。おまえもこっちに来いよ」

硬くても、いつも慣れているもののほうが快適に感じられるようで、「習慣は第二の天性」という通りだ、というわけです。

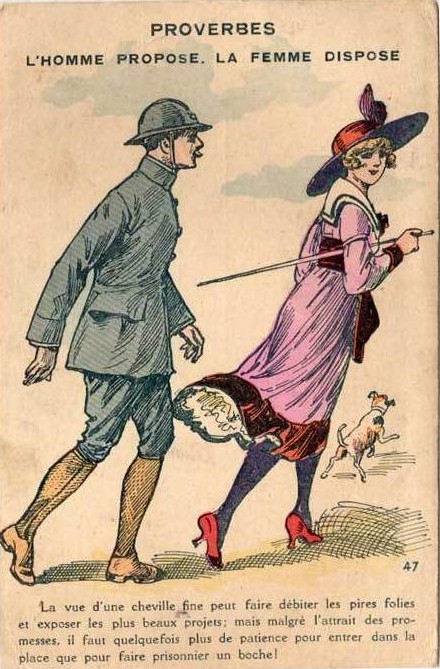

L'homme propose et Dieu dispose.

次の 1918 年の絵葉書では、本来のことわざの Dieu(神)の部分を femme(女)に置きかえ、L'homme propose, la femme dispose.(男が提案し、女が意のままにする)と書かれています。

この場合、L'homme は「人間」ではなく「男」という意味になります。

フランス兵が美しい女性に近寄っています。

下には次のように書かれています。

- 細いくるぶしに見とれると、途方もない出費を投じて、美しい計画を披露することにもなりかねない。しかし、魅力的な約束の言葉とは裏腹に、目的を遂げるためにはドイツ兵を生けどりにするよりももっと忍耐が必要な場合も多いのだ。

L'occasion fait le larron.

すれ違いざまに、手にしていた杖にたまたまソーセージが引っかかってしまい、みすぼらしい身なりの男はそのまま持っていきそうな勢いです。

- これは現存する食品メーカーのリクレス(Ricqlès)社(最後の s も発音します)が作った諺シリーズの「クロモ」。

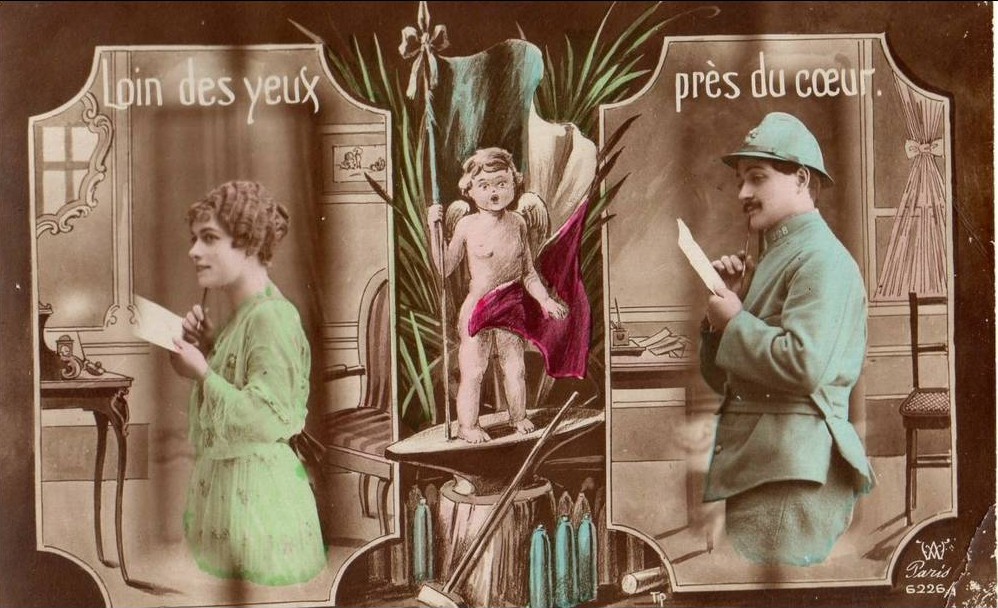

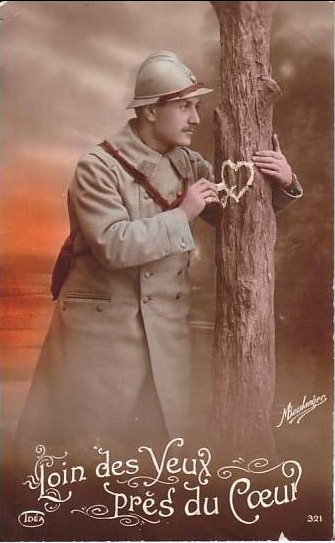

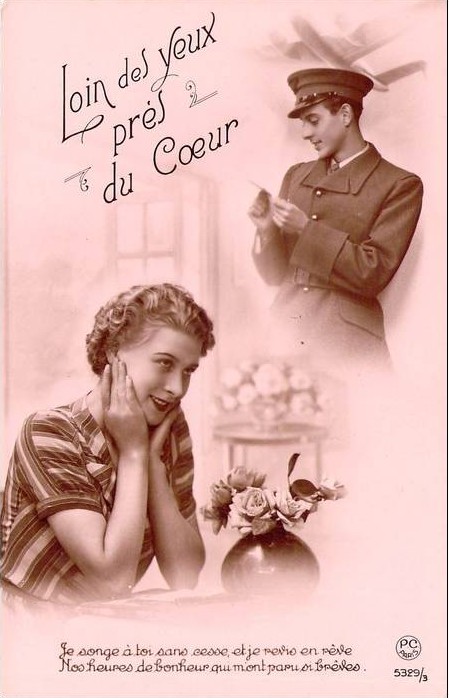

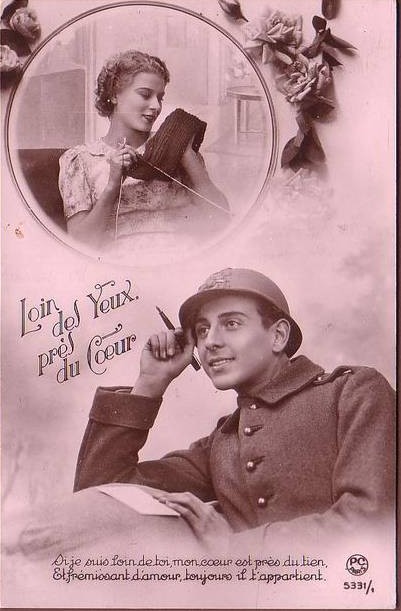

Loin des yeux, près du cœur.

「去る者は日々に疎し」を意味する Loin des yeux, loin du cœur. (目から遠くに、心から遠くに)をもじって、「目の前からいなくなると、いっそう恋しくなる」という逆の意味にした表現です。

絵葉書では、このように loin du cœur (心から遠くに)よりも près du cœur (心の近くに)のほうが圧倒的に多く見かけられます。

「離ればなれでも、いつもあなたのことを思い出している」という意味になります。

特に、戦争で前線に赴任した若い兵士と恋人が題材として好まれたようです。

まずは、第一次世界大戦当時のものから。

次のシリーズは、第二次世界大戦中のものです。

戦争とは関係なく、いわゆる遠距離恋愛を描いたものもあります。

一般に、絵葉書には(伝書「鳩」と並んで)燕が一緒に描かれることがよくあります。渡り鳥なので、手紙を運んでくれる使者というイメージがあったようです。

次のものは、第一次大戦直後に出回った絵葉書で、左に蒸気船、右に蒸気機関車が描かれています。

「souvenir de Nice」(ニースの思い出)と書かれています。

これは南仏ニースのものですが、フランスの色々な街の名が入った、地名だけ差し替えた同じ絵柄のシリーズが存在します。

このほかにも、Loin des yeux, près du cœur. と書かれた絵葉書は非常に多くの数が存在します。おそらく「絵葉書で一番よく取り上げられる諺」といえるのではないかと思います。

葉書が遠くの人と人を結ぶものである以上、当然のことかもしれません。

⇒ フランスの諺の絵葉書 1 (A~H)

⇒ フランスの諺の絵葉書 2 (I~L)

⇒ フランスの諺の絵葉書 3 (M~P)

⇒ フランスの諺の絵葉書 4 (Q)

⇒ フランスの諺の絵葉書 5 (R~Z)

aujourd'hui : 2 visiteur(s) hier : 0 visiteur(s)

本サイトは、北鎌フランス語講座 - 文法編の姉妹サイトです。あわせてご活用ください。