絵葉書M-P

フランスの諺の絵葉書 3 (M~P)

諺を描いた絵葉書をアルファベット順にいくつか取り上げてみます。

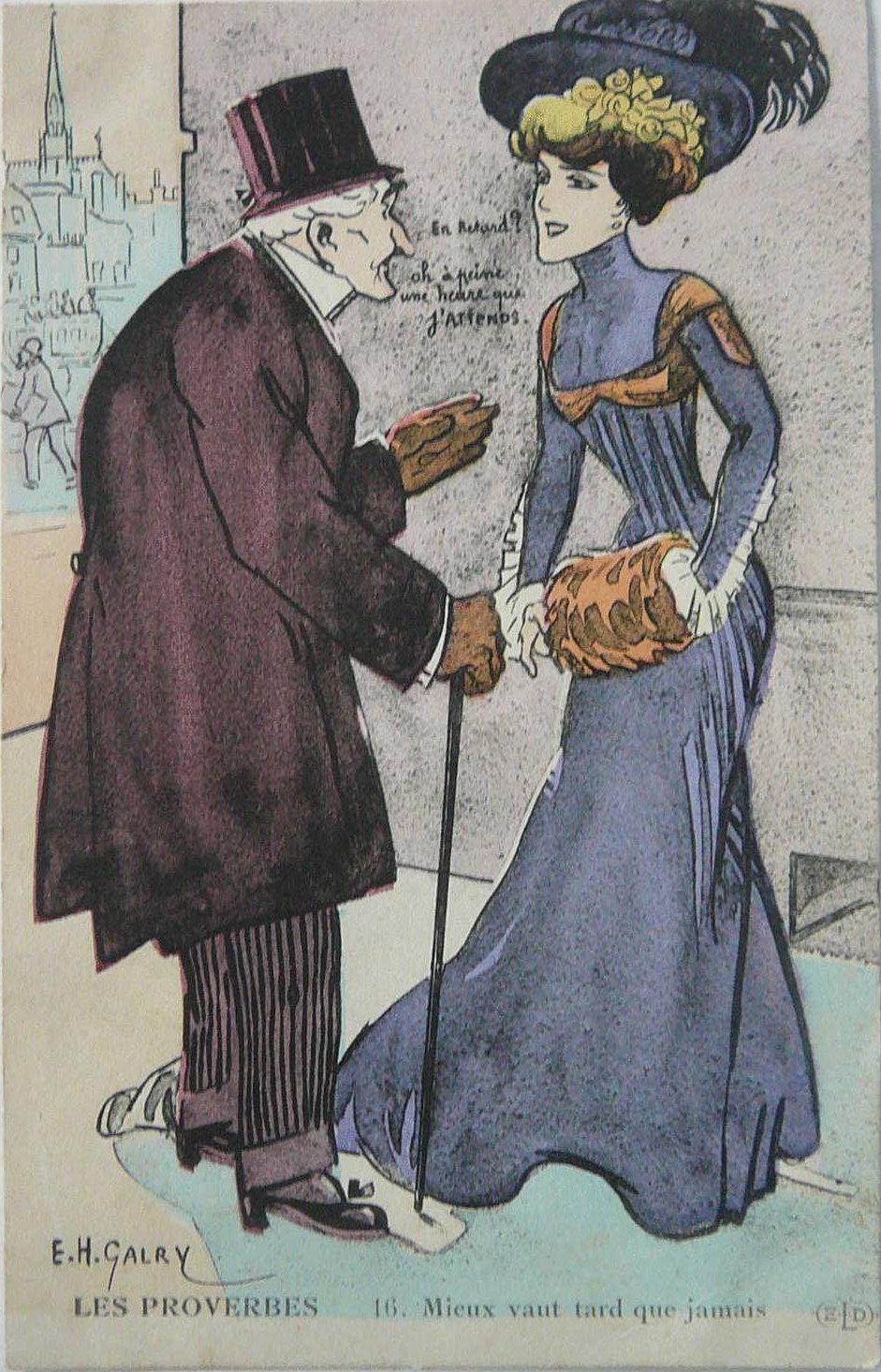

Mieux vaut tard que jamais.

二人の顔の間に、小さな文字で次のように書かれています。

- En retard ?

Oh, à peine une heure que j'attends.

「お待ちになった?」

「おお、まだ1時間も待っておらんよ。」

遅刻しても、約束をすっぽかされるよりは全然ましだ、というわけです。

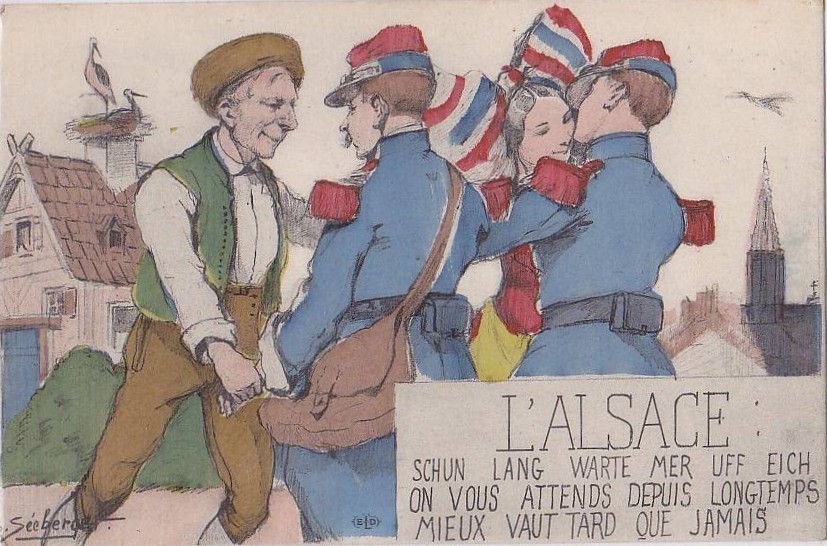

次の絵葉書では、手前に青い軍服を着た2人のフランス人兵士が立っており、アルザスの男女が駆け寄ってきている様子が描かれています。

左の家の煙突の上にいるのは、アルザス地方のシンボルであるコウノトリです。

葉書の右下には大きな文字で「アルザス」と書かれ、その下には、1行目にアルザス方言が書かれ、2行目でそれが「長いことお待ちしておりましたよ」とフランス語訳され、3行目にこの諺が記されています。

アルザス地方は、1870年の普仏戦争でドイツが勝ってドイツ領となりましたが、第一次世界大戦でフランスが勝ったことで、1919年に約50年ぶりにフランス領に復帰しました。

「長い時間が経過したが、まったく復帰しないよりは全然よい」、というわけです。

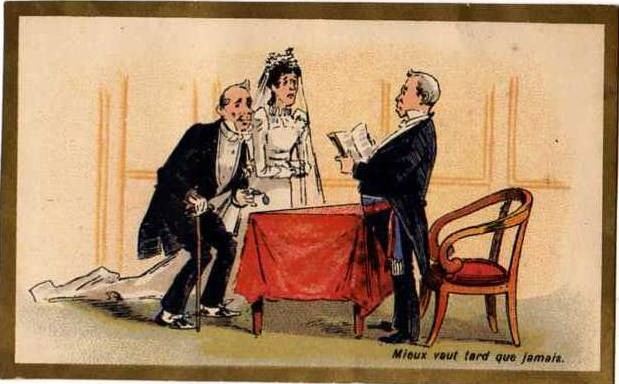

少し変わったシチュエーションとしては、

全然結婚しないよりは、年老いてからでも結婚したほうがよい、ということのようです。

新郎・新婦の目の前にいるのは、神父さんではなく、市長(またはその代理)です。

フランスでは、第三共和政で推進された「政教分離」により、教会ではなく市役所で民法上の結婚式を行うことが義務づけられています。

その後、多くの人は教会で宗教上の結婚式を挙げたり、披露宴を行ったりします。

Noblesse oblige.

次のものは絵葉書ではなく、吸い取り紙 (buvard) です。

- 吸い取り紙とは、万年筆とインクを使って文字を書いていた時代に、書き終えたときに余分なインクを吸い取るために使われていた、ざらっとした手触りの吸水性の高い紙(文具品の一種)のことで、20 世紀初頭には企業の広告を兼ねた、さまざまな図柄の「吸い取り紙」が出回っていました。

次のものは、使用済みで汚れていますが...

éclair は普通名詞だと「稲妻、輝き」という意味ですが、ここでは大文字の固有名詞(ブランド名)で、オーブンなどの台所の調理器具をぴかぴかに磨くためのペースト状のクレンザーのようです。

「ノブレス・オブリージュ」という言葉は、高級品メーカーや高級店が使うのがふさわしい気もしますが、多少伝統がある自称「老舗(しにせ)」であれば、安価な商品を扱うメーカーや店であっても、使用することもあるようです(使用するのは自由です)。

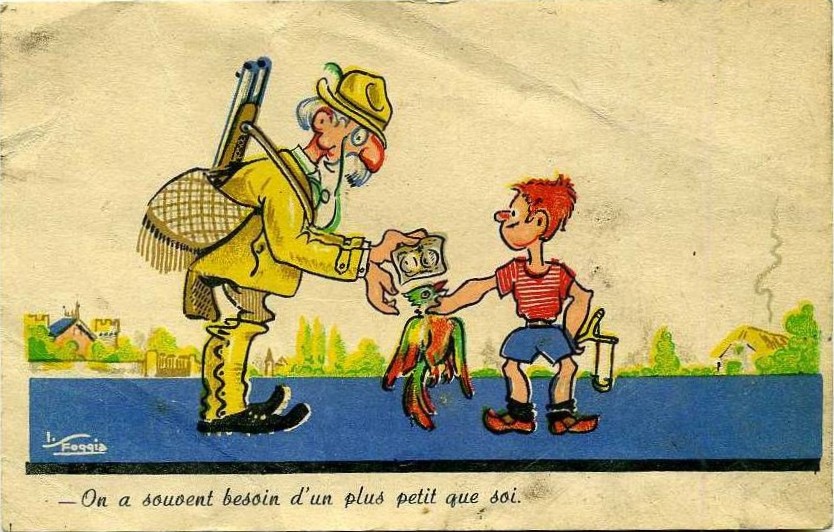

On a souvent besoin d'un plus petit que soi.

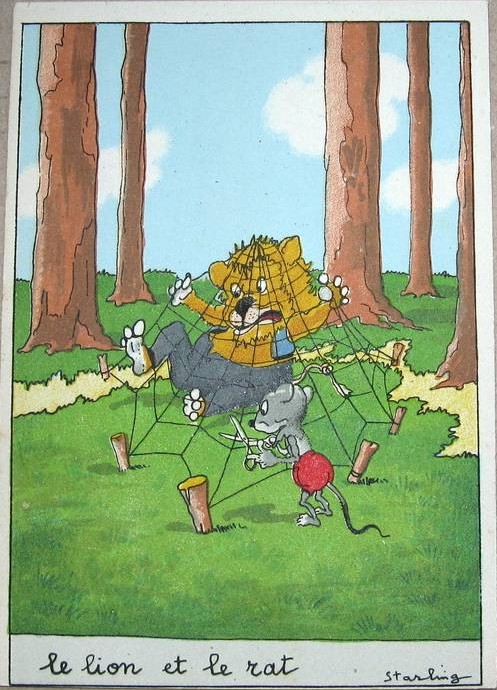

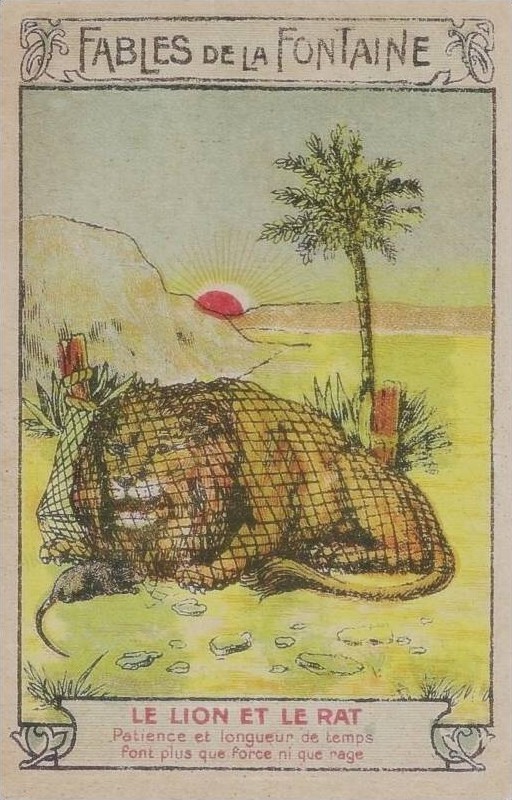

まず、この諺の由来となった、イソップ寓話にもとづくラ・フォンテーヌの Le Lion et le Rat (ライオンと鼠)の話を描いた絵葉書。

鼠がライオンを助けるために網を食いちぎって(ハサミで切って)います。

ラ・フォンテーヌの寓話の中でも特に有名な話なので、こうした絵を見れば、すぐにあの話だとわかります。

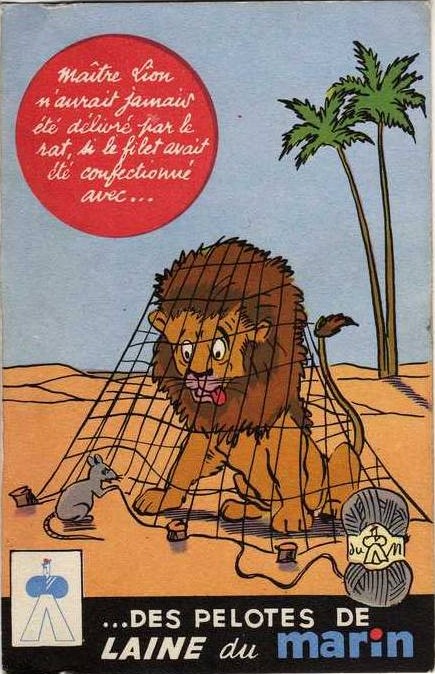

少し脱線ですが、次の絵葉書は、Marin(マラン)という毛糸メーカーが作ったものです。

次のように書かれています。

- Maître Lion n'aurait jamais été délivré par la rat, si le filet avait été confectionné avec des pelotes de laine du Marin.

ライオン親分は、決して鼠によって解放されなかったことでしょう、もし網がマランのウールの毛糸で作られていたとしたら。

非現実の仮定(過去の事実に反する仮定)が使われています。

鼠もかじれないほど丈夫な毛糸だと言いたいわけです。

さて、この「ライオンと鼠」の話に出てくる言葉がそのまま諺になったのが、On a souvent besoin d'un plus petit que soi.(人はしばしば自分より小さい者を必要とする)です。

文字通り、「自分よりも小さい者(背の低い者、力の弱い者、地位が低い者)に助けられることもある」という意味です。

たとえば、

もう少しのところで背が届かない場面で、子供に助けられています。

狩の収穫がなく、子供がパチンコ玉で獲ってくれた獲物のおかげで、手ぶらで帰るのをまぬがれたようです。

猟師が子供に助けられています。

「エクサンプロヴァンスのカーニバル、1922 年」と書かれています。

南仏エクサンプロヴァンスのカーニバルの仮装パレードで、零戦の模型が小さなロバ(?)に引っぱられています。

零戦がロバに助けられています。

次の絵葉書は、第一次世界大戦でドイツがベルギーに侵攻し、フランスに迫ろうとしていたときに作られたもので、この諺をもじって次のように書かれています。

- On a souvent à craindre un plus petit que soi !

人はしばしば自分よりも小さな者を恐れなければらない!

avoir à + inf. で「~しなければならない」。

「小さいからといって、馬鹿にするなよ!」という感じです。

左上に 75 & 420 !! と書かれていますが、これは大砲の口径を指します。

当時のフランス軍の主力が 75 mm 砲だったのに対し、ドイツ軍は 420 mm 砲を所有していました。

雄鶏はフランスの象徴で、黒い鷲はドイツの象徴です(旧ドイツ軍の先の尖ったヘルメットをかぶっています)。

フランスがドイツをやっつけている図です。

次の絵葉書には、この諺をもじって次のように書かれています。

- On a souvent besoin d'un plus blessé que soi !

人はしばしば自分より負傷した者を必要とする

手当てをする側の赤十字の看護婦が指を怪我し、松葉杖をついている兵士に手当てをしてもらっています。

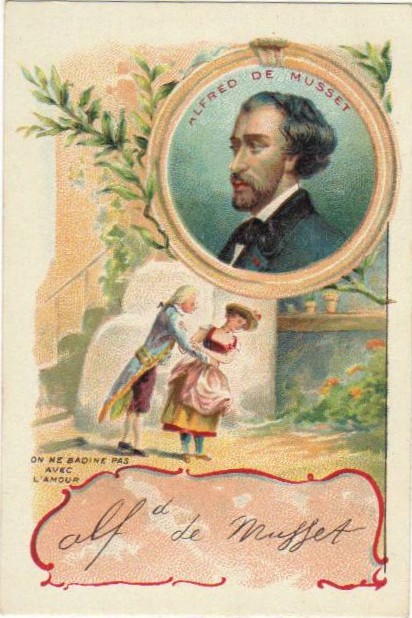

On ne badine pas avec l'amour.

ミュッセの劇で有名になった言葉です。

ミュッセの肖像の下に、劇の 1 シーンが描かれた「クロモ」です。

ペルディカンが好きでもない田舎娘ロゼットに言い寄っている場面のようです。

On ne sait ni qui vit ni qui meurt.

この最初の ni は省略可能です。

この「クロモ」では、上の諺をもじって次のように書かれています。

- On ne sait qui rit ni qui pleure.

誰が笑い、誰が泣くかはわからないものだ。

元の諺の vit(生きる)を発音の似た rit(笑う)に、meurt(死ぬ)を pleure(泣く)に置き換えた言葉遊びですが、なかなか成功しており、知らずにこれを見れば、れっきとした諺だと思ってしまうかもしれません。

例えば、思いもよらぬ人が当選・落選する選挙などで使えそうです。

これが言葉遊びとして成功しているのは、Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. (金曜日に笑う人は日曜日には泣くだろう)や Rira bien qui rira le dernier.(最後に笑う者がよく笑う)などの諺を連想させるからかもしれません。

On revient toujours à ses premières amours.

20世紀初頭は、自動車が誕生したばかりの頃で、路上では馬車と自動車が共存していました。

この絵葉書の右側では、自動車が故障したらしく、エンジンから黒い煙が出ているようです。工具(スパナ)を持った男が途方に暮れています。

女性は乗りなれた馬車(初恋の相手)に戻っています。

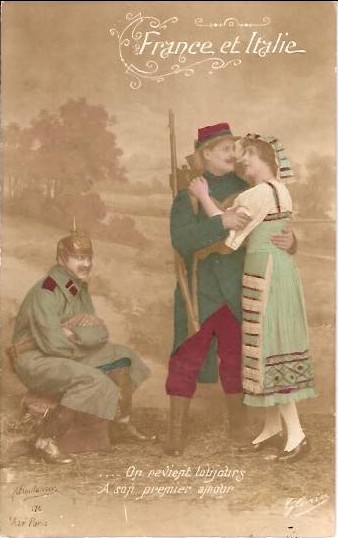

次の絵葉書の右上には、「フランスとイタリア」と書かれています。

中央の兵士が着ている、帽子とズボンが赤い軍服は、第一次世界大戦初期の頃まで使われていたフランス軍のものです(赤色が目立つので、戦争開始後に目立たない全身ブルーの服に変更されますが、これはそれ以前のものです)。

右の女性が着ているのは、イタリアの民族衣装のようです。

左に座って腕組みしながら、いまいましそうに見上げているのは、先の尖ったヘルメットでわかるように、ドイツ軍の兵士です。

第一次世界大戦では、イタリアは最初は三国同盟によってドイツに味方するかに思わたものの、すぐに連合国側(フランスの側)に味方することになりました。

この絵葉書は、そうした事情を描いています。

この絵葉書では、「恋」は単数形で On revient toujours à son premier amour. と書かれています。

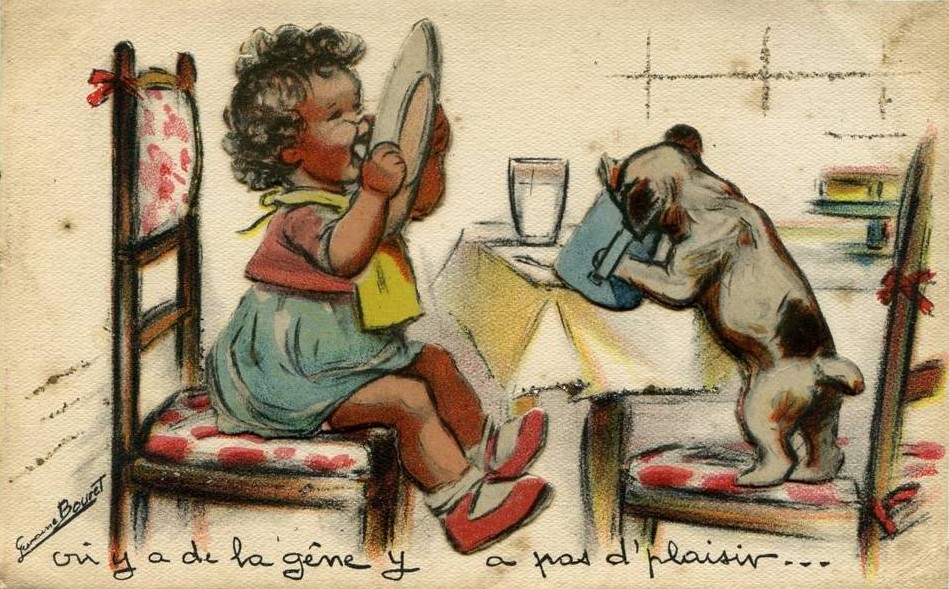

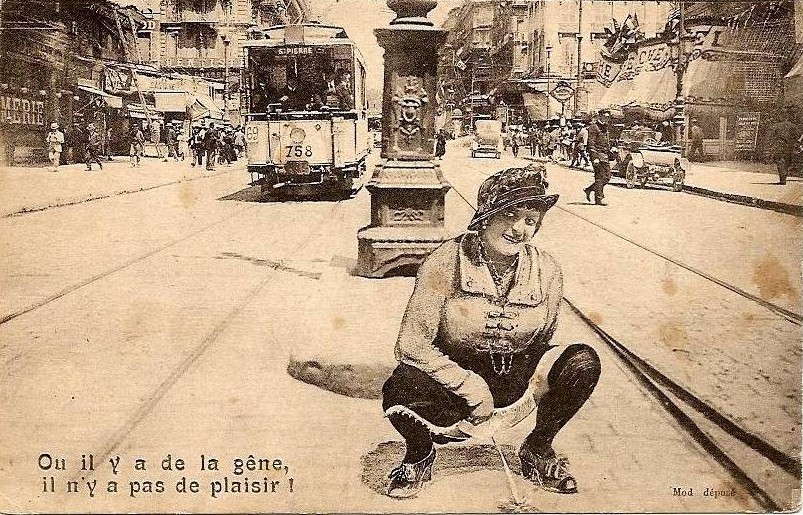

Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir.

この諺は、行儀の悪い人に対して、皮肉の意味で使われることもあります。

しかし、おいしいソースを心残りなく堪能するには、人目など気にせず、こうやって皿を直接なめるのが一番、と女の子は思っているのかもしれません。

絵葉書の下には、女の子の気持ちを代弁するかのように、会話調で次のように書かれています。

- Où y a de la gêne, y a pas d'plaisir.

「y a」は il y a を省略した会話での形。

「de」も、ほとんど聞こえないくらいに発音されるので、「d'」と書かれています。

実際、人目を気にして、やりたいことができないのでは、人生、窮屈になってしまいます。

100 年以上前のフランスでは、こうした光景はよく見られたようです。

名著『トイレの文化史』には、例えば次のように書かれています。

- 教育のない女性はというと...、長いスカート、そして特に前開きのズロースのおかげで ことは簡単であった。

ロジェ=アンリ・ゲラン『トイレの文化史』、大矢タカヤス訳、ちくま学芸文庫 p.219 から引用。

路上でしゃがんで小便をしている女性を描いた昔の絵葉書は結構あります。

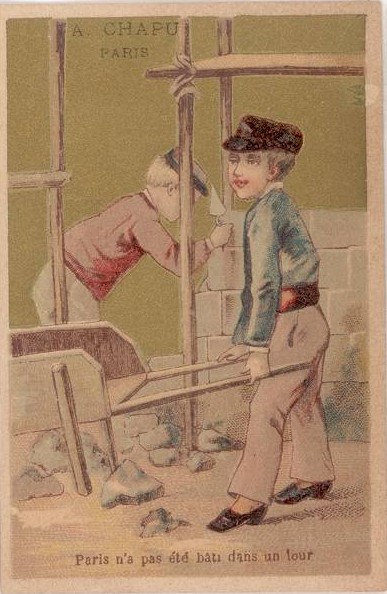

Paris ne s'est pas fait en un jour.

この諺は、Paris n'a pas été bâti en un jour. (パリは一日では建設されなかった)とも言います。

この「クロモ」では、上の諺をもじって次のように書かれています。

- Paris n'a pas été bâti dans un four.

パリはかまどの中では建設されなかった。

「four」は男性名詞で「かまど、オーブン」。

れんがを積み重ねて、かまどを作っている図が描かれています。

単なる言葉遊びで、深い意味はありませんが、もとは19世紀前半にバルザックが手帳に書きとめた言葉です。

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.

有名なイソップ寓話にもとづくラ・フォンテーヌの Le Lion et le Rat (ライオンと鼠)に出てくる言葉が、そのまま諺になったものです。

同じ話に由来する On a souvent besoin d'un plus petit que soi. に関して取り上げた絵葉書と同じ図柄です。

左下に鼠が描かれています。

鼠が網を一生懸命食いちぎろうとし、辛抱強く長い時間をかけて噛み切った、というところから、「短気は損気」というような意味で使われます。

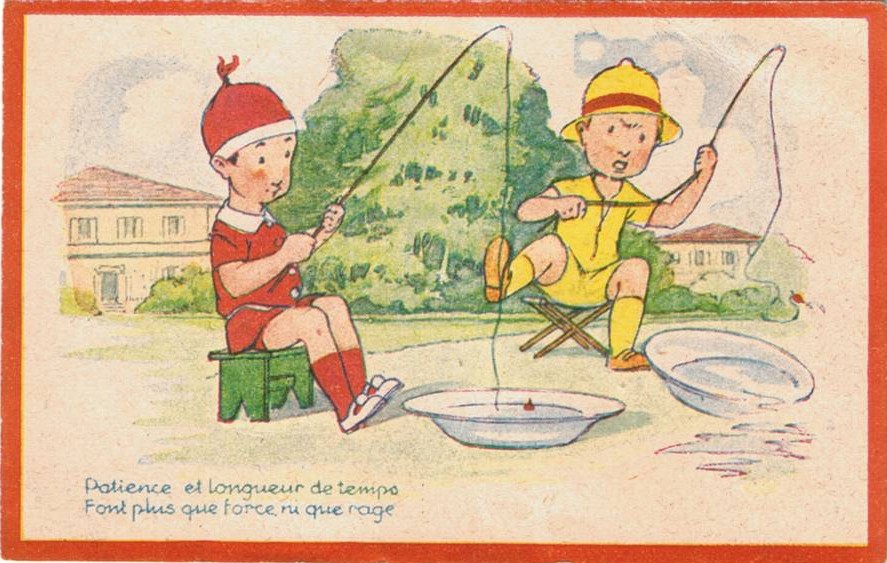

黄色い服を着た子は、「こんな洗面器じゃあ、魚なんか釣れないよう」と癇癪(かんしゃく)を起こしているようです。

赤い服の子は、この諺を口にして、「気長に構えていれば、そのうち釣れるよ」とでも言いたげです。

実際に釣れるかどうかはわかりませんが...

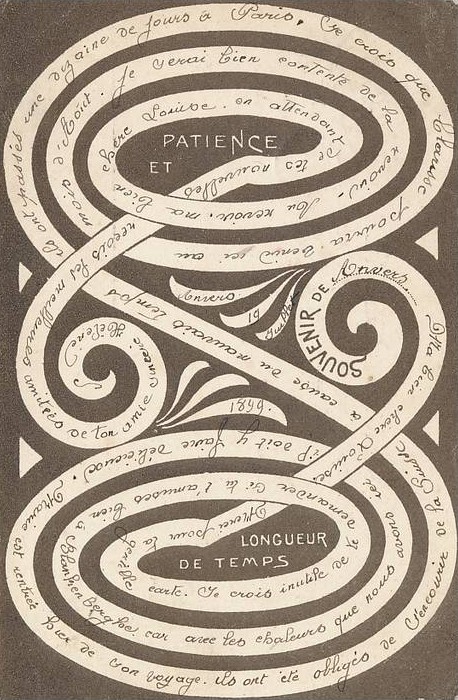

次の絵葉書は1899年のものですが、奇妙な幾何学模様で、少し変わっています。

白抜き文字で、上のほうに「PATIENCE ET」(忍耐と)、下のほうに「LONGUEUR DE TEMPS」(長い時間)と書かれていますが、なぜだか見当がつくでしょうか。

「絵葉書の歴史について」で触れたように、1904年以前は、絵葉書の裏面には住所と名前以外の文字を書くことは禁じられていたので、表面には書き手がメッセージを書き込めるよう、全面に図柄を入れることはできず、どこかに空白のスペースを作らなければなりませんでした。

この絵葉書では、帯状の空白スペースに、くねくねと字を書くようになっています。

面白い趣向ですが、書くほうも読むほうも「忍耐と長い時間」が必要、というわけです。

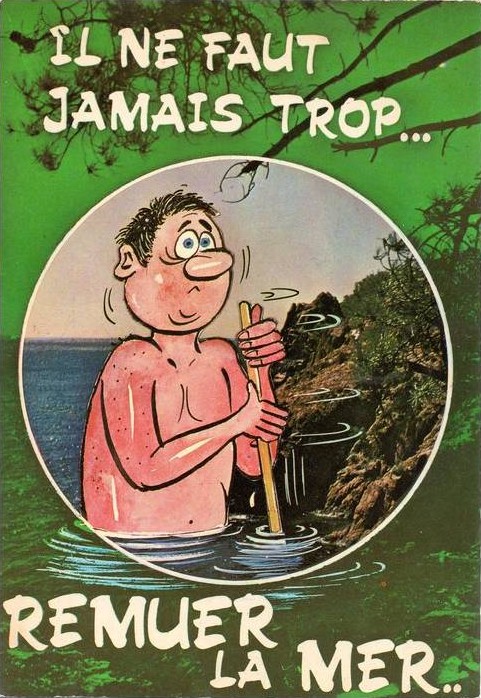

Plus on remue la merde, plus elle pue.

「叩けば叩くほど埃が出る」、「くさい物には蓋をしろ」という意味の諺です。

この絵葉書には次のように書かれています。

- Il ne faut jamais trop... remuer la mer..

決して... 海をかき混ぜすぎてはならない。

「mer」は女性名詞で「海」。

男は、なぜ海をかき混ぜているのか、自分でも納得がいかないような表情をしています。

それもそのはず、「かき混ぜすぎてはならない」のは、本当は「海」ではありません。

「trop」の後ろの 3 つのピリオドは普通の「中断符」で、言いよどんだり、言いにくいことを言う場合などに使われますが、最後の「mer」(海)の後ろは、よく見るとピリオドが 2 つしかありません。

これは、 merde (糞)という下品な単語を使わないようにするためのもので、2 つの点々は省略された「de」を表します。

つまり、本当は次のように言いたいわけです。

- Il ne faut jamais trop... remuer la merde.

決して... 雲古をかき混ぜすぎてはならない。

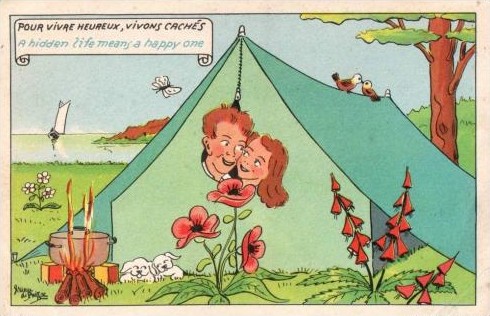

Pour vivre heureux, vivons cachés.

テントの中で、隠れて生活しています。

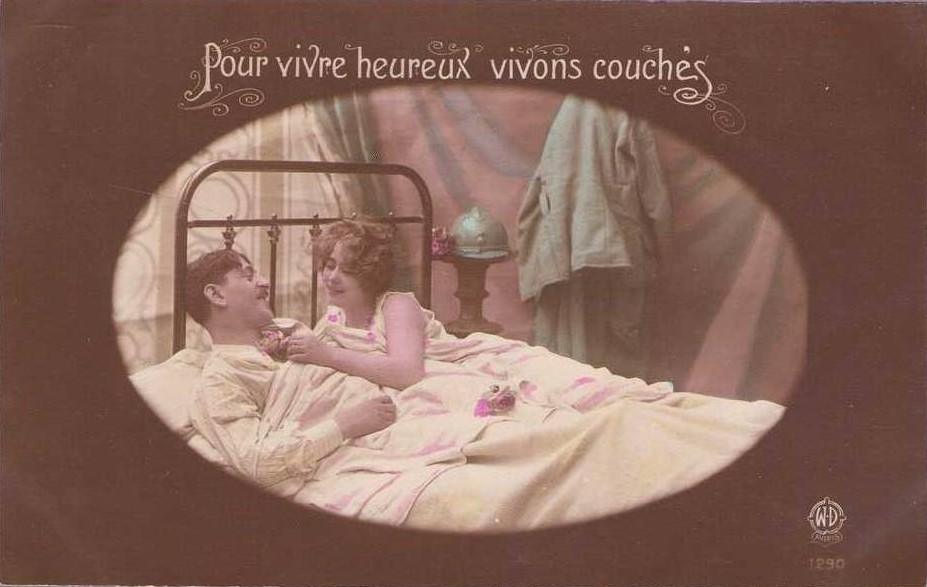

次の絵葉書では、cacher (隠れる)の代わりに、発音の似た coucher (寝る)を使って、次のように書かれています。

- Pour vivre heureux, vivons couchés.

幸せに生きるためには、寝て生きよう

よく見ると、ベットの向こうに掛かっているのは、フランス軍の青い軍服で、ヘルメットも置いてあります。

この絵葉書は第一次大戦当時に作られたもので、休暇を得て戦線から戻ってきた兵士のつかの間の幸福を描いています。

「戦争はつらいけれども、つかの間の幸福もある、だから頑張ろう」という、いわばプロパガンダの意味で作られた絵葉書です。

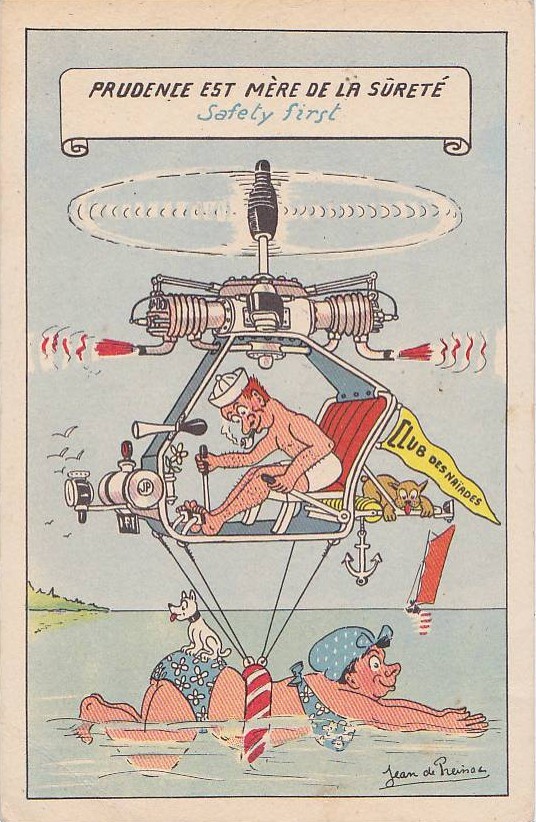

Prudence est mère de sûreté.

(おそらく夫が妻の)浮き輪を上から固定しています。

無意味なほど大げさな機械を使っているところが「ユーモア」です。

Jean de Preissacというイラストレーターによる絵葉書。

⇒ フランスの諺の絵葉書 1 (A~H)

⇒ フランスの諺の絵葉書 2 (I~L)

⇒ フランスの諺の絵葉書 3 (M~P)

⇒ フランスの諺の絵葉書 4 (Q)

⇒ フランスの諺の絵葉書 5 (R~Z)

aujourd'hui : 1 visiteur(s) hier : 0 visiteur(s)

本サイトは、北鎌フランス語講座 - 文法編の姉妹サイトです。あわせてご活用ください。